2015年4月8日—14日,为了学习退休老师的先进精神,砥砺自我前行,弘扬爱国主义精神,经济与管理学院团委互助社的成员们开展了西安理工大学退休老教师寻访活动,听他们讲述峥嵘岁月里的那些故事,感悟平凡的世界里他们的不凡。

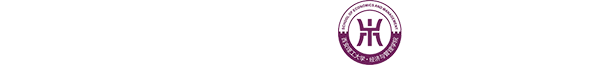

首先,刘铁柱老师与互助社的成员们进行了座谈。刘老师虽已年近古稀,但对年轻时的回忆仍历历在目,谈到有些事时不免开怀大笑,语言诙谐幽默,讲述生动感人,同学们被这气氛感染,整个座谈会在轻松的氛围里进行着。刘老师从自己的包里掏出了许多各式各样的文件,有大会入场券、六七十年代的照片、试卷、当时抄的诗集等,那一张张泛黄的纸页承载着那一段不平凡的历史和记忆。互助社的成员们争相翻阅,体味着刘老师奋进的历程与那段历史的厚重。说到上山下乡的插队经历,刘老师兴高采烈地用手比划着当时队里设计出的机械的原理,并拿出一本记录他们下乡生活的长诗,声情并茂地朗读起来,他的眼里似乎看到了四十年前的自己,而我们的思绪也带进了那段故事里。刘老师从他高中毕业开始讲起,讲述了他下乡插队,之后考上大学,大学毕业后进入单位工作,后来为了响应国家号召,作为专业型人才进入西藏进行援藏建设,在藏十一年后返乡进入西安理工大学,直到后来退休的不平凡经历。访谈结束时,他用《钢铁是怎样练成的》里的一句砥砺我们:“人最宝贵的东西是生命,生命对人来说只有一次。因此,人的一生应当这样度过:当一个人回首往事时,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧;这样,在他临死的时候,能够说,我把整个生命和全部精力都献给了人生最宝贵的事业——为人类的解放而奋斗。”

接下来,互助社的成员们与事先联系好的高锦延老师相约在家中拜访。尽管高老师已经74岁了,两鬓早已布上银霜,但是他的眼神中充满坚定与智慧的光芒,整个人仿佛是屋子里撒进来的一束阳光,使你不得不敬佩和亲近起来。

通过访谈,互助社的成员们了解到他于1941年抗战爆发时期出生在延安一个军人家庭,从小因父亲被调到部队打仗导致骨肉分离,从此便与母亲过着颠沛流离的生活。直到1945年抗战结束,才跟随父亲转到陕西育才小学,开始了稳定正规的教育。当时正处于抗美援朝时期,因而思想上受到了极好的熏陶,而且成绩非常优异,于1954年考入陕西省第一示范中学西安中学。说到这里,高老师仿佛陷入了美好的回忆中,西安中学的这段时光是他最难以忘怀的时光。他在学校里不仅学业有成,思想意识得到提升,而且钟爱运动,尤其是篮球,并进入了很少人能加入的业余体校篮球班。之后为了响应国家“到基层去,到边疆去”的号召,大学毕业后自愿在乌鲁木齐大学任教。文革结束后,被调回西安理工大学担任高等数学老师。在访谈结束时,他对大学生的学习生活提出了几点建议。他说,大学生是祖国社会主义的建设者,对祖国来说,要热爱党和国家的事业,做一个合格的接班人。作为个人来说,要在一定程度上要求自己,尤其是加强思想道德修养。一个人对国家做出的贡献不完全在于知识的贡献度,还要看他是否愿意为事业奉献,热爱自己的工作,精益求精的工作精神和态度。

通过对两位老师的访谈,成员们都受益匪浅,听他们故事的同时,更是一个自我精神升华的过程。我们虽然没有出生在那个年代,但是从他们的故事里我们看到的是艰苦环境中自强不息,爱国敬业的优良品格。他们值得我们敬佩,我们作为一名新时代大学生,应该向他们学习,艰苦奋斗,自强不息,努力写下自己人生辉煌的篇章。